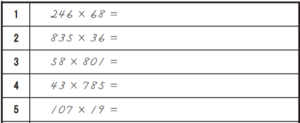

段位認定試験「かけ暗算」の問題例

被乗数(かけられる数)と

乗数(かける数)合わせて5~7桁の問題となります。

問題は最後の方に行くにつれて難しくなっています。

これが60問で制限時間3分です。

1問5点で全問正解すると300点、

290点取れば十段です。

段位認定試験「かけ暗算」の計算について

暗算科目なので、当然ですが、

そろばんは使ってはいけませんよ(笑)

制限時間は3分です。

非常に短いですよね!

それはもうあっという間です。

そのうちに、

60問の問題を解かなければなりません。

もうゆっくり計算している暇なんてないです。

段位認定試験「かけ暗算」の問題改正

実はこの段位の問題ですが、

私が現役の時から問題構成が改正されています。

私が現役の時は、

「かけ暗算」の問題はすべて“3桁×3桁”の問題でした。

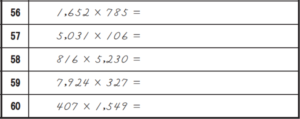

今の問題は、

最初は“2桁×3桁”から入って、

最後の方は“3桁×4桁”となっていますね。

これは、

昔の問題に慣れている人にとっては、

非常に厄介な問題です。

この改正があった時の受験生も、

同じ感想を持ったのではないでしょうか?

“3桁×3桁”であれば、答えは5桁or6桁ですが、

“3桁×4桁”だと、答えは6桁or7桁になります。

暗算ができる限界が6桁までの人だったら、

“計算できない”または“時間がかかる”

ということになってしまいます。

つまり、

頭の中のそろばんが、

6桁の長さまでしかない人は、

“珠が入らない”ということになります。

しかも十段合格ラインは、

280点⇒290点に上がっています。

人によっては、

“難しくなった”と感じるのではないでしょうか。

段位認定試験「かけ暗算」の計算方法

私の場合、「かけ暗算」については、

被乗数の“あたま”から計算していきます。

“5×7”⇒“5×4”⇒“5×8”

“2×7”⇒“2×4”⇒“2×8”

という流れになりますね。

段位認定試験「かけ暗算」を早く解くためにしたこと

答えを記入しながら計算する

これはみんなやっている…というか、

3分で60問全部解くには、

これをしないと間に合わないです。

最初の問題だけ1~2秒で解いて、

あとは答えを記入しながら問題を見ます。

そして答えを書き終わる頃には、

次の問題を計算し終わっている状態にするんですね。

なので、

端から見ていると、計算しないで、

答えをずっと書き続けているように見えます(笑)

字は小さく書く

基本中の基本ですね。

他の記事にも書いたように、

読める範囲で字を小さく書いて、

動作を極力抑えるようにしましょう。

最初の簡単な問題に時間をかけない

これは、

問題が改正されたことによるものですが、

最初の方の問題は比較的簡単です。

その簡単な問題を、極力早めに解いて、

最後の方に出てくる問題の計算時間にあてましょう。

特にラスト10問ですね。

昔のようにすべての問題が、

同じ難易度ではないので、

そうやって工夫していきましょう!

コメント